町はずれの工場には、設備が止まると呼ばれる外注の修理員がいた。名前は西山。彼の会社は時間でお金をもらう仕組みで、作業が長くなるほど売上が増える。

朝、冷却水の配管がにじんだ。西山は到着してすぐ言った。「今は止められませんよね。仮で押さえて流しましょう」。一時間で水は戻り、現場はほっとした。伝票には「応急処置一式 一時間」。帰り際に西山は言った。「様子を見て、また連絡ください」。

夜、接合部がうっすら濡れた。清掃に二人が取られた。翌日も同じ場所がにじみ、別の人が拭いた。三日目の朝、短い停止が起き、西山がまた来た。今度は二時間。伝票が増えた。製品の廃棄が少し増え、残業が少し増えた。白板の端に数字がたまったが、誰も大きな声は出さない。ラインが動いている限り、現場は助かった気になるからだ。

若いスタッフの佐川が、数字をまとめて持ってきた。拭き取りに使った延べ時間、不良の数、再製造のコスト、夜勤の追加。合計すると、最初に配管を止めて本格修理をした場合より高くついていた。「一度きちんと止めて、検査して、部品を交換したほうが安いです」と佐川は言った。

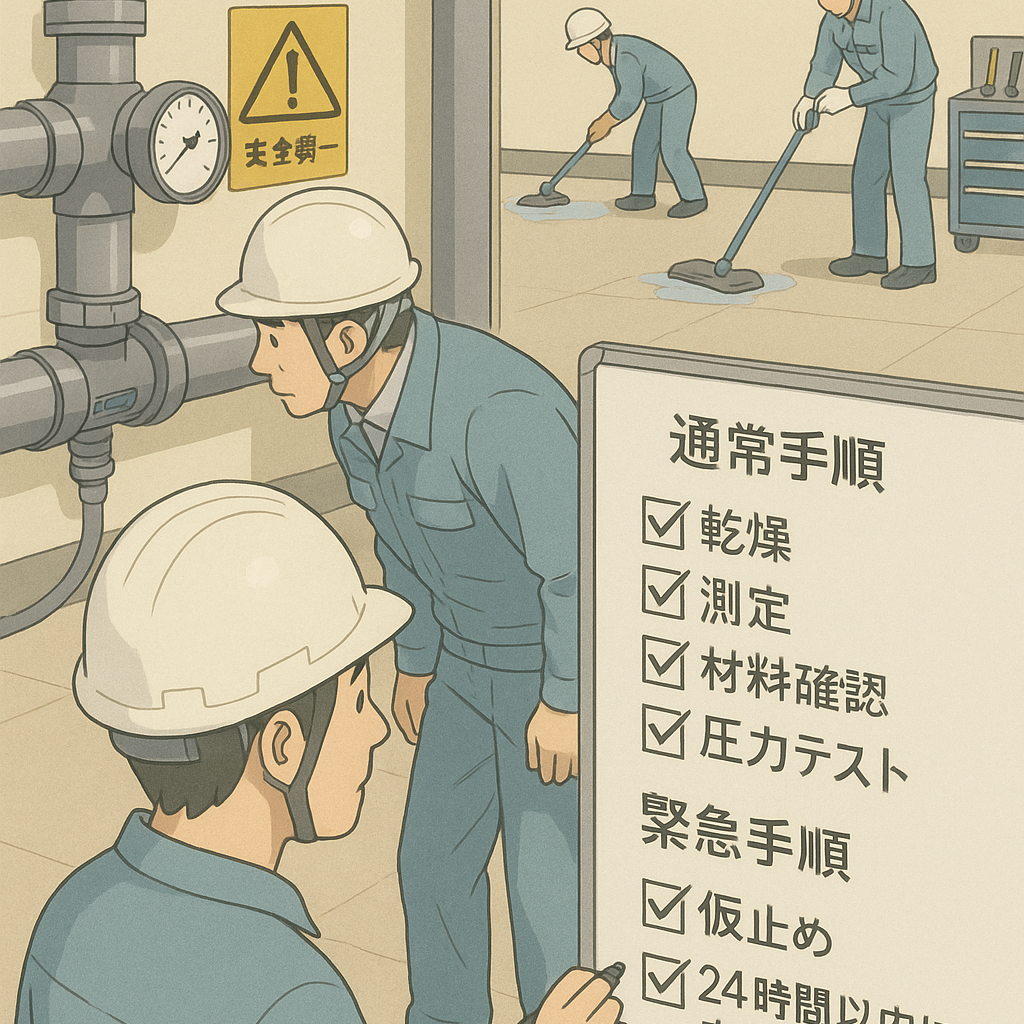

話し合いの結果、工場は試しをすることにした。同じ型のバルブを二つ選ぶ。片方は西山に任せ、これまで通り手早く仮直し。もう片方は別会社に頼み、ラインを止めて検査と交換までやってもらう。前者は一時間で再開、後者は半日止めて作業した。

一週間、二週間。手早く直したほうは、にじみが続き、拭き取りと微調整に毎日人が取られた。半日止めて直したほうは、その後呼び出しがなかった。白板の数字ははっきり差を出した。応急のほうは「短い停止×3」「清掃延べ12時間」「不良40個」。本修理のほうは「呼び出し0」「清掃0」「不良0」。

工場は契約の見直しを提案した。「今後は、再発しないことを前提に固定額。再発したら無償対応。点検と記録も料金に含める」。西山は首をかしげた。「うちは時間で請求する形でやってきましたので」。結局、このラインの保全は別会社に切り替わった。

切り替え後、工場の音は静かになった。走って拭く足音が減り、工具を置く音が整った。白板の「再訪問」欄はほとんど空白になった。納期は守られ、床は乾いたまま。かかった費用は、月末の帳票ではっきり下がった。

西山は別の工場で以前と同じ仕事を続けた。そこでも「今は止められないでしょう」と言い、仮直しで流し、また呼ばれた。彼の一日は忙しく、伝票は増え、売上は伸びた。

工場の側は学んだ。早く動くこと自体は悪くない。だが、時間でお金が動く契約のままでは、早い仮直しが「何度も呼ぶ」理由になりやすい。だから、止めるべきときは止める。本修理を前提に段取りを組む。再発しないほど評価が上がる契約にする。白板に数字を出し、みんなで見る。

そう変えると、現場の「助かった」という声は少し遅れて聞こえるようになった。けれど、その後の一週間、誰も走らない。走らない時間が、本当の助かり方なのだと、全員が理解した。